Vamos começar da seguinte forma: pense no primeiro livro que você leu, ou que alguém leu pra você na infância. Pensou? Agora pense nas imagens que ilustravam esse livro e tudo que elas representaram pra você.

A literatura infantil vem acompanhada de ilustrações porque crianças, antes mesmo dos dois anos de idade, aprendem a reconhecer imagens e interpretá-las a sua maneira. Na ilustração existe uma mensagem clara e definida. Várias das mais belas obras de arte foram na verdade, ilustrações. As gravuras de Gustavo Doré que foram feitas para ilustrar a Divina Comédia de Dante, são um exemplo. O poder das imagens é altamente contagiante, a partir do momento em que elas falam por si. Poder desenvolver um trabalho autoexplicativo que alcance todos os públicos é um dos mais significativos recursos que a ilustração desenvolveu ao longo dos séculos, já que ela é uma forma de comunicar, complementar textos e tornar a vida mais atraente.

Conversamos com Mauricio Negro, membro do conselho diretor da Sociedade dos Ilustradores do Brasil (SIB), ilustrador, escritor, designe gráfico e consultor editorial, identificado com temas fantásticos, ancestrais, mitológicos, ambientais, étnicos ou ligados à diversidade cultural e artística brasileira. Formado como comunicólogo pela ESPM, Mauricio trabalha no ramo editorial desde 1992, onde coleciona, com o passar dos anos, diversos prêmios e publicações em catálogos que perpassam pela Alemanha, Argentina, Brasil, China, Colômbia, Coreia, Eslováquia, França, Itália, Japão, México, Rússia, Uruguai, Vietnã, entre outros países. Acompanhe agora a entrevista.

Como você descobriu o seu talento pra arte visual?

É difícil dizer de onde nasce a pulsão para se tornar um artista visual. Ela é espontânea em qualquer criança. Rabiscar, desenhar, pintar, mexer com material de expressão… Sobre papel, sobre onde for! Basta ter à mão os recursos. Mas toda criança em processo de crescimento, em algum momento é tolhida e deixa de fazer o que faz. Em casa eu tive muita oportunidade de brincar com isso e deixar aflorar algo que talvez fosse pulsão ou até mesmo uma vocação íntima, que é a de ser artista. Minha mãe pintava, fazia porcelana, fazia “charão” – que é uma técnica chinesa muito difícil, extinta até mesmo na China. É logico que eu herdei dela a minha relação com a arte. Da mesma maneira como eu joguei bola a vida inteira, porque também sou filho de boleiro. Essas coisas a gente herda pelo ambiente em que vive, e a cultura da minha casa é a arte: eu via a minha mãe fazer isso e me encantava.

E como essa experiência de infância se tornou profissão?

Eu sou um artista desde sempre, eu continuo fazendo a mesma coisa, a diferença é que em algum momento da vida, por uma questão de oportunidade, o que era feito de maneira amadora, ou seja, com amor – que é isso que a palavra quer dizer -, passou a ser profissional e eu comecei a encontrar os nichos que eu podia explorar pra ter algum retorno financeiro.

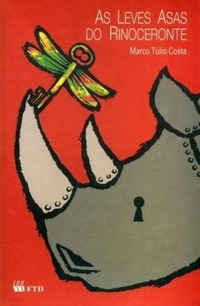

Como ilustrador, comecei trabalhando com jornal e revista. Livro só veio a acontecer na minha vida em 1992, quando ilustrei meu primeiro livro para FTD, que se chamava “As Leves Asas do Rinoceronte”, do Marco Túlio Costa. Um livro ótimo, que foi o pontapé inicial. E foi estimulante, porque já saiu num catálogo do Brasil em Frankfurt, na primeira vez que o Brasil foi homenageado nessa que é a mais importante feira internacional de literatura, então aquilo pra mim foi um abre alas definitivo.

De lá pra cá continuo fazendo identidade visual, literatura, principalmente livros – que é a minha “praia” principal. Eu comecei espontaneamente e jamais parei, a pergunta acho que é essa: por que você nunca parou? Nenhum obstáculo foi grande o suficiente pra me tirar o prazer de ser um artista visual, um ilustrador.

Além de ilustrador, você também é escritor. De onde surgiu a ideia de lançar livros completamente feitos por você?

Eu acredito que virar escritor é um caminho natural pra quem é ilustrador. A gente parte do pressuposto de que todos são íntimos dos livros, e com o tempo você ganha maturidade para escrever – ou pelo menos se dedicar também a escrever e se arriscar nesta outra habilidade. Não foi um plano instituído, a coisa acontece naturalmente. Tanto é que muitos ilustradores acabam se tornando também escritores – autores do seu projeto pleno, como Rogério Mello, como Eva Furnari e outros tantos.

No Japão nem existe essa divisão em que um artista cuida do texto e outro da imagem. Nem os dois são convocados, por exemplo, pelo editor pra fazer esse casamento. Tudo é feito pelo mesmo artista. No oriente isso é mais presente do que no ocidente, a gente, aqui, está aprendendo a fazer esse resgate: nas origens texto e imagem são a mesma coisa, o alfabeto que a gente escreve é desenho.

Embora eu tenha começado a escrever e lançado o meu primeiro livro em 1998 (“Mundo Cão”, Global Editora), de lá pra cá todos os projetos com os quais eu colaborei, com texto, foram não só em decorrência dessa maturidade, mas também uma tentativa de me aproximar de outro gosto de infância.

O que você quer dizer quando fala em se aproximar de um gosto da infância?

Sou um artista que trabalha com a ideia de infância. Ela está presente nesse cenário que a gente chama de literatura infantil, como uma tentativa de afirmação. Não de que existe uma produção literária própria pra crianças, adequada no sentido moral do termo, mas de afirmação de que existe a infância em si.

A literatura infantil precisa ser reafirmada como uma possibilidade humana de retorno à nossa própria infância. A criança pra qual a gente se dirige quando cria, com palavras ou com ilustrações, é a criança interior que teima em resistir. Um indício de humanidade em cada um de nós.

Essa criança é também a criança que foi esquecida pelo modelo civilizatório, negligente no sentido dos vínculos, dos pertencimentos. Negligente no modelo que suprime a individualidade e bota no lugar o individualismo. Em que o coletivo é esfacelado pelas demandas fragmentárias, muitas vezes antagônicas, da sociedade. Todo esse modelo que fez com que se perdesse um vínculo com a própria infância.

Além dos livros que escreve e das ilustrações, você também atua em outras atividades editoriais?

A maior parte das minhas colaborações editoriais é com editoras brasileiras. Comecei como ilustrador na FTD, mas tive o impulso principal da minha carreira com a Editora Global, cujo catalogo é o mais brasileiro dentre todas. Eu sou coordenador de uma pequena coleção chamada Muiraquitãs, que reúne autores de literatura indígena. Eles são representantes das diversas culturas brasileiras nativas, que assumiram o protagonismo literário. Cuidei dessa organização e da mediação entre os índios e a editora. Com outras editoras tenho feito a mesma coisa.

Quando eu trabalho com editoras estrangeiras, geralmente é por decorrência desses trabalhos de cunho nacional. Um exemplo é a versão em língua francesa do livro “Ioti, o Tamanduá” (“Jóty Le Tamanoir, Éditions Reflets d’ailleurs, 2012), que foi escrito e ilustrado a quatro mãos com o Vãngri Kaingáng. Ele é uma legitima representante do povo kaingangue, um dos mais numerosos da região sul do Brasil. O livro, que trata de uma historia tradicional, encantou a editora francesa, que comprou os direitos [de publicação] e lançou por lá.

Como é a experiência de mediar experiências tão radicais, entre as culturas brasileiras e os leitores nacionais e internacionais? O Brasil é tema recorrente em suas ilustrações também…

Eu acho que os meus vínculos com os tantos “Brasis”, com as nossas raízes, é meu material de trabalho – mais do que qualquer outra coisa. Minha ênfase é naquelas culturas menos lembradas, as culturas nativas e mestiças, nosso legado afro-brasileiro. A questão da cultura e expressão populares, e a arte espontânea que nasce sincreticamente pelos rincões do Brasil. O meu material de trabalho é brasileiro, e o meu público é preferencialmente brasileiro. Estamos construindo uma nação ainda muito deficiente em vários aspectos, que mal sabe explorar a riqueza imensa que possui, a sua diversidade absurda – que ainda está aquém de uma ideia monocultura de paz.

Então eu gosto de trabalhar com a imagem. O que faço é um recorte daquilo que se produz imageticamente por todo o canto desse país e nem sempre é visível. E também com aquilo que se conta pelas palavras, por todo lado. Sou certamente o autor mais frequente hoje na literatura indígena. Sou um dos colaboradores mais frequentes em livros de temática afro brasileira ou africana, e também de arte espontânea popular. É no seio dessas culturas que somos capazes de recuperar a infância perdida. Ela é crucial pra que a gente tenha um mundo melhor pra viver. Se não vai ser pra gente, pros nossos netos ou bisnetos. Pra que a gente possa construir uma utopia, não só de país, mas de mundo melhor. Sou um artista e trabalho com isso desde o ponto de vista criativo.

Seu compromisso cultural e sua técnica apurada já foram reconhecidos diversas vezes em premiações nacionais e internacionais. O que os prêmios significam pra você?

Nos acostumamos nesse modelo de sociedade em que a gente é aquilo que faz. E de fato, sim, muitas vezes o que fazemos corresponde àquilo que fazemos pra viver. Só que nem sempre isso é o mais importante. Ter o privilégio de combinar o que sentimos com o que dá renda é algo a ser celebrado. O artista é o que é, e dificilmente consegue escapar dessa sina – tamanha é a força que essa vocação lhe impõe. Ter a possibilidade de transformar em profissão aquilo que eu fazia por amor, e continuar fazendo isso por quase trinta anos de carreira, esse é o meu prêmio principal.

Durante a carreira fui pontuando uma série de certificações, menções e prêmios em concursos, catálogos, e assim por diante. Nada disso é tão importante, no sentido absoluto do tema. A premiação é importante, mas não pelo fetiche de ganhar alguma medalha ou qualquer coisa que valha. É importante ter essa clareza discriminatória, e ao mesmo tempo compreender que a gente vive na sociedade do mérito e da certificação, e que isso soma pro seu currículo. A partir desse reconhecimento técnico você ganha uma visibilidade, que vai ter permitir continuar fazendo o seu trabalho, tendo prazer pelo que faz e sendo mais conhecido pelo grande público.

O que significa ser um ilustrador pra você?

A ilustração não é apenas um trabalho, o que faço é algo que tem a ver com aquilo que eu sou de fato e não com uma expectativa profissional propriamente dita. Eu não me considero um ilustrador “e ponto!”, como uma definição fechada. Eu sou um artista, que pode se expressar por imagem, ou por palavras, falando ou escrevendo. São retóricas diferentes e cada qual tem os seus códigos, seus jogos, seus desafios e obstáculos. Mas o mais encantador é poder fazer arte no cotidiano, por mais que a ideia de profissionalismo tenha essa essência que é espontânea. Eu gosto de dizer que a ilustração é uma possibilidade de dialogar com um publico vasto, que tem a chance de me conhecer de uma outra forma.

Reportagem: Julia Nadine Feltraco Schapowal

Imagens: Arquivo Pessoal